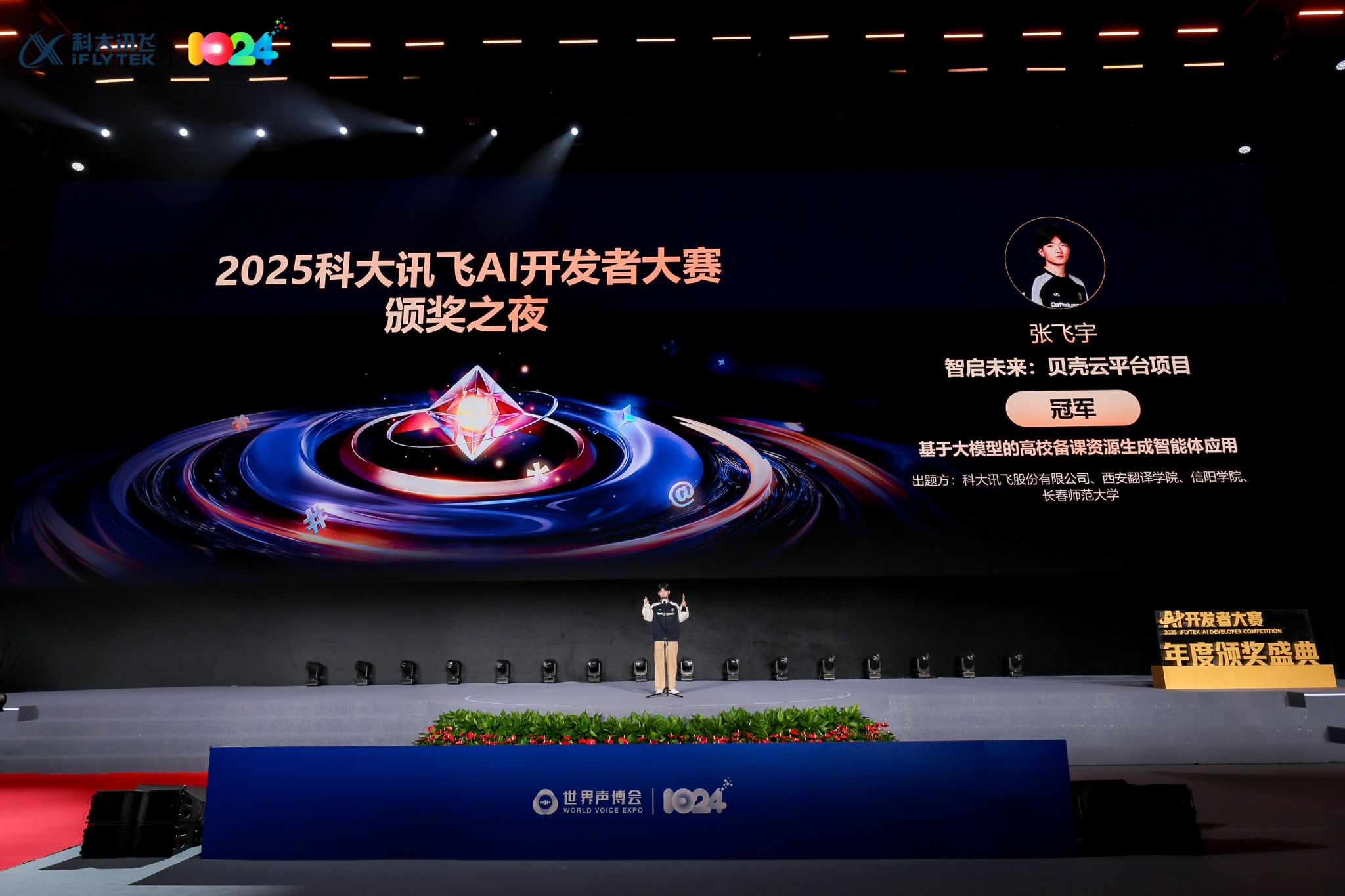

11月6日,合肥体育中心星光璀璨,在备受瞩目的“1024开发者大赛”全国总决赛颁奖盛典上,西安翻译学院讯飞智译工坊,凭借“智启未来——贝壳云平台”项目,从全球顶尖高校与企业的开发团队中脱颖而出,一举夺得全国冠军。这份沉甸甸的荣誉,不仅实现了西译在该项国家级赛事中的历史性突破,更标志着西译学子在人工智能教育应用领域的创新实力,获得了行业的顶级认可。

一粒创新的种子:在产教融合的土壤中破土而出

讯飞智译工坊的成立,并非一时兴起。当下,人工智能技术在翻译领域的应用已成为绝对主流,社会对具备“人工智能+翻译”交叉学科能力的复合型人才需求极其迫切。作为讯飞人工智能产业学院职业指导师、讯飞智译工坊的指导老师,高若云对此深有感触:“我们深知,传统的教学模式难以完全覆盖前沿技术和实战经验。结合西安翻译学院的特色和讯飞人工智能产业学院深度产教融合的发展目标,讯飞智译工坊应运而生。对我们来说,它不仅仅是一个学生组织,更是将企业最新的行业技术、工科思维与文化直接带入校园的‘特快通道’。”

工坊的建立是一个渐进和深化的过程,2023年9月,高若云和她在内的指导团队开始有意识地对学院里具备潜力的学生进行技术培养和能力摸底,在经过两年多的积累与沉淀后,工坊于今年9月进入到正式推广阶段。对于建立工坊的初衷和愿景,高若云这样说道:“我们建立工坊的最终愿景,绝不仅仅是为了拿奖,而是希望以竞赛为路径入口,全面提升学生的整体能力和工科思维,产出高质量的成果;同时通过工坊的实践和辐射效应,助力学校形成浓厚的工科文化氛围。另外就是扩大西译在业内的品牌影响力,同时也能提升讯飞的品牌影响力,最终实现合作共赢。”

一场精准的攻坚:用代码解构传统备课的“三百小时”

谈及此次参赛的“贝壳云平台”项目为何会选择“高校备课资源生成”这个方向,讯飞智译工坊项目负责人张飞宇介绍说,“我们注意到,在传统备课模式下,一位教师年均耗费在素材搜集、整理和制作上的时间接近300小时,其中超过一半是被重复性劳动占据的。更深层的问题是,教师往往需要在PPT、Word、网络资源库和教务系统等多个平台间频繁切换,系统间数据无法互通,导致资源与真实学情严重脱节。一份教案至少要经过五次以上的手动调整才能勉强适用,这种‘效率低、适配弱、整合难’的困境,是整个高等教育数字化转型中一个普遍的瓶颈。”

2025年,《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确将AI融入教育全流程,这也让项目团队意识到,以大语言模型重构备课链条,不仅是技术迭代的必然,更是破解教育与产业“断层”的关键切口。洞察到这一痛点后,团队立志将项目平台打造成一个“能读懂教师意图、适配班级学情、贯通教学全流程的智能体”,而不是一个简单的工具。他们的愿景是让AI真正回归“精准教学”的本质。后续他们还计划将项目反哺教学,即以西安翻译学院为试点,让学校老师体验反馈,优化迭代出更好的版本。

一段淬火的征程:从稳扎稳打到破釜沉舟

回忆起此次比赛的心路历程,项目团队指导老师和成员们的思绪仿佛又回到了那些挑灯夜战的日子。为团队保驾护航的两位指导老师周尤勇、王旭凝视着工坊墙上尚未撤下的倒计时板,感慨道:“从初赛、全国八强到最终挺进决赛,这一百多个日夜,我们见证的不仅是一个项目的成熟,更是一群孩子的蜕变。”

初赛阶段,团队的核心心态是“稳”。“我们带着对比赛的敬畏心全力冲刺,目标特别明确——就是把前期反复打磨的内容扎实地呈现出来,不辜负每一份付出。”成员张晓怡回忆道。面对全国众多高校的强劲对手,他们不敢过多空想名次,只专注于把控每一个细节,心态里满是谨慎,但也悄悄藏着对突破自我的期待。

“当‘全国八强’的名单上出现‘西安翻译学院’时,那一刻大家的第一反应是反复确认,盯着屏幕逐字核对,生怕是同名或者看错了。”视觉负责人杨婷婷笑着说,“确认无误后,压抑已久的情绪一下子释放了,有人握紧拳头欢呼,有人和队友紧紧拥抱,还有人忍不住红了眼眶。”那种心情复杂而澎湃——既有梦想照进现实的狂喜,也有所有付出都值得的释然。更重要的是,这份突如其来的惊喜,为团队注入了强大的信心,心态也从“求稳不失误”彻底转变为“敢拼敢冲”,坚定了冲刺决赛的决心。

进入决赛阶段,团队的心态再次沉淀,回归到“沉稳专注”。“我们清楚决赛的对手都是全国顶尖强队,不能被之前的成绩裹挟。我们不再纠结于能不能赢,而是专注于能不能把团队的最佳水平发挥出来,不给这段备赛经历留下遗憾。”张飞宇总结道。

回顾整个备赛过程,最令全体成员难忘的,是决赛前一周那个“通宵改方案”的夜晚。“当时距离提交最终展示方案只剩24个小时,我们原本的设计逻辑在复盘时被发现不够清晰,评委可能无法快速get到我们的核心创新点。”策划负责者文鑫回忆道,“我们反复修改了多个版本都达不到预期,气氛非常焦灼。那天晚上10点,团队做出了破釜沉舟的决定:通宵攻坚,务必解决问题。大家迅速分工:有人查资料,有人根据新思路重新剪辑视频,有人彻夜优化PPT的逻辑和视觉呈现,有人逐字打磨PPT……”窗外的夜色从漆黑到渐渐泛起鱼肚白,教室里的灯却一直亮着,键盘的敲击声和低声讨论此起彼伏。“凌晨4点,当修改后逻辑清晰、亮点突出的新方案完整呈现在屏幕上时,所有人的心里都是那种‘终于扛过来了’的释然和感动。”张飞宇描述道,“那一刻,每个人的眼睛都非常干涩,却笑得特别踏实。”

是什么支撑着他们坚持下来?答案出奇地一致:是团队间那种“没人愿意丢下队友自己撤退”的拧成一股绳的劲头。看着身边并肩作战的伙伴都在咬牙硬扛,自己便没有任何理由停下。这种共同拼搏、不抛弃不放弃的团队精神,成为了他们穿越黑暗最温暖也最坚韧的力量。

一片未来的蓝图:以冠军为起点,锚定更远的远方

张飞宇回忆起走进讯飞合肥体育中心会场的那一刻,仍印象深刻,“冲击是三维度的。首先是‘规模’的震撼——那个恢弘的舞台、专业的灯光、全国顶尖开发者齐聚的阵仗,让我们瞬间意识到这不仅是领奖,更是整个行业生态的缩影。其次是‘产业成熟度’的差距:在学校我们以为AI落地就是模型调优,但讯飞生态发布会展示的‘模型-数据-场景-商业’全链条,让我们看到技术转化需要法务、合规、客户成功等数十个职能咬合。印象最深的是企业融资会上讯飞CEO强调‘国产AI的担当’,那种将技术使命与国家战略捆绑的格局,远非校园项目所能想象。这种‘既要仰望星空又要脚踏实地’的产业现实,让我们从学生思维真正转向了产品经理思维。”

荣誉已成过往,奋斗照亮前程。这次夺冠的成功经验,正迅速转化为工坊未来发展的核心动力。

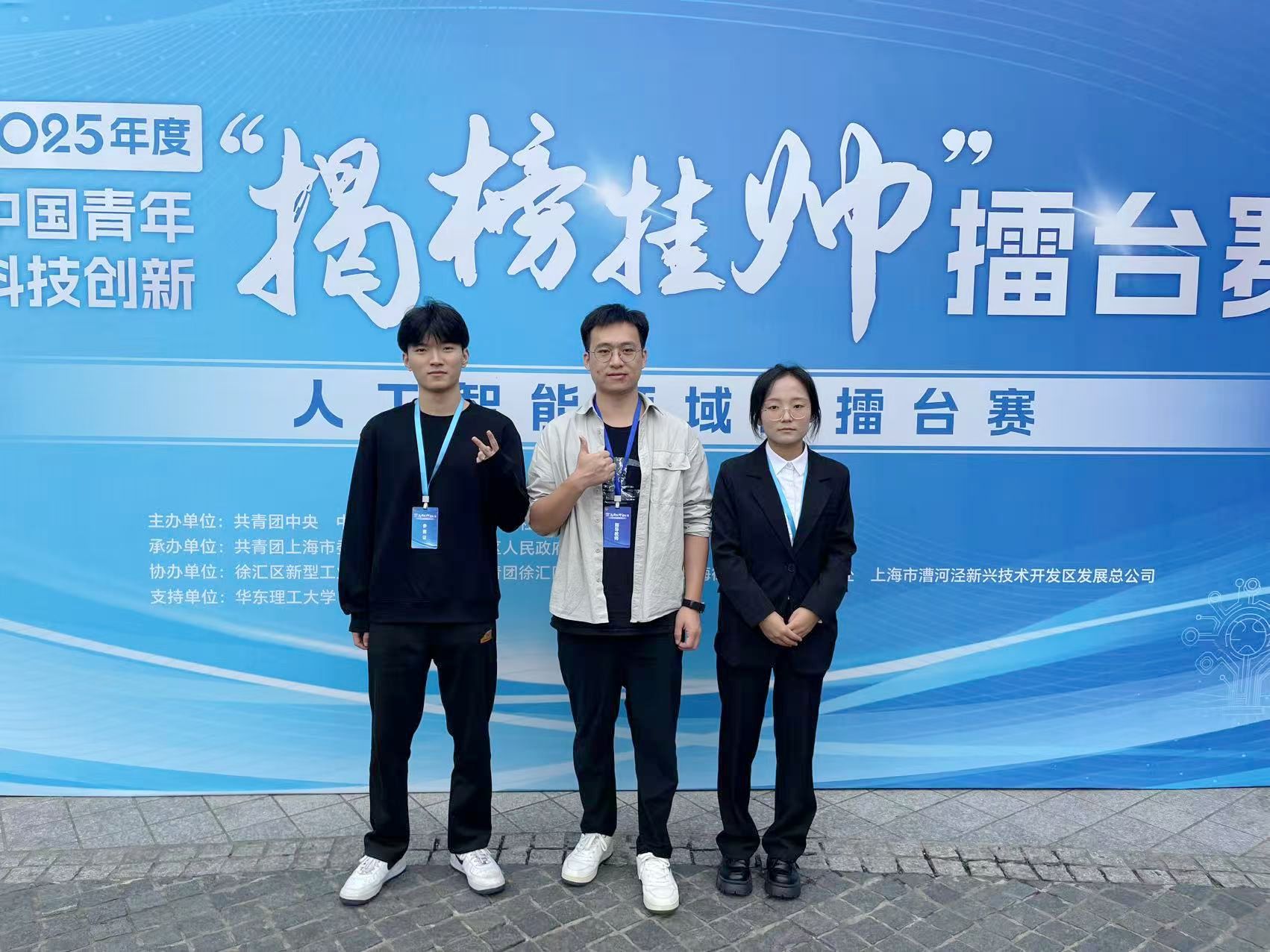

讯飞智译工坊自成立以来,已斩获包括国家学科竞赛目录A类赛事“挑战杯”揭榜挂帅全国一等奖、“软件杯”全国二等奖以及企业级讯飞1024全球开发者大赛一等奖等3项国家级奖项,还荣获涵盖A类赛事全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛、全国智能汽车大赛在内的5项省级奖项,形成了“持续输送赛事人才、稳定输出优质成果”的良性循环。

面向未来,工坊的蓝图已然绘就,讯飞人工智能产业学院指导老师高若云、周尤勇、王旭均也规划了工坊下一步的重点发展方向:深化人才培养模式创新,形成“持续输送赛事人才、稳定输出优质成果”的良性循环;打造品牌辐射效应,以工坊为核心,面向全院乃至全校开展技术沙龙、成果展示活动,吸引不同学科的顶尖学子加入,扩大交流圈影响力;拓展外部资源链接渠道,一方面“走出去”学习外部优秀经验,另一方面“引进来”依托科大讯飞优势,搭建更高质量的校企实习桥梁,为成员开辟更广阔的成长路径。

一份初心的回响:承西译之志,赴AI山海

“承西译初心,凭AI实力!我们最棒!”——团队项目负责人张飞宇在领奖时的这句感言,铿锵有力。我们深知,这句口号背后,是团队成员日夜作伴的信念和信心。

对于未来希望加入工坊或投身AI技术创新的学弟学妹,团队给出了真诚的建议:“不要怕‘零基础’,先动手再说;锚定一个方向深耕,拒绝盲目跟风;珍惜团队协作,学会‘借力成长’。”他们期待更多新鲜血液加入,在工坊这片沃土上,将热爱变成闪闪发光的成果,共同代表西译,在更大的舞台上展现AI创新的青年力量。

从古都西安到科技合肥,从校园一隅的工坊到万众瞩目的全国舞台,西安翻译学院讯飞智译工坊的团队,用一行行代码诠释了教育的温度,用一个个不眠之夜证明了创新的力量。他们的故事,是校企协同育人的成功范本,更是这个时代青年学子以技术报国、以智慧筑梦的生动缩影。冠军不是终点,而是新旅程的起点,这支年轻的队伍,正带着他们的“西译初心”与“AI实力”,在教育数字化转型的澎湃浪潮中,继续扬帆远航。

(文/马丽娟 图/ 讯飞智译工坊 校对/刘梦琦 审核/汪杰)